Содержание:

- 1 Болезнь Шейермана-Мау: причины, симптомы и лечение

- 1.1 Симптомы болезни Шейермана-Мау и методы лечения синдрома

- 1.2 Болезнь Шейермана-Мау: симптомы, диагностика, лечение

- 1.3 Почему возникает кифоз

- 1.4 Стадии болезни

- 1.5 Как выявить и подтвердить юношеский кифоз

- 1.6 Экспертиза при болезни Шейермана-Мау

- 1.7 Болезнь Шейермана-Мау — не приговор, но серьезная опасность

- 1.8 Что это за болезнь?

- 1.9 Причины появления болезни

- 1.10 Симптомы заболевания

- 1.11 Лечение болезни Шейермана-Мау

- 1.12 Профилактика

- 1.13 Заключение

- 1.14 Болезнь Шейермана-Мау

- 1.15 Причины болезни Шейермана-Мау

- 1.16 Симптомы болезни Шейермана-Мау

- 1.17 Диагностика болезни Шейермана-Мау

- 1.18 Лечение болезни Шейермана-Мау

- 1.19 Лечение болезни Шейермана мау

- 1.20 Определение понятия — болезнь Шейермана – мау

- 1.21 Болезнь Шейермана-Мау – причины и лечение юношеского кифоза

- 1.22 Болезнь Шейермана-Мау – что это такое?

- 1.23 Болезнь Шейермана-Мау – симптомы

- 1.24 Болезнь Шейермана-Мау – лечение

- 1.25 Исход болезни Шейермана-Мау

- 1.26 Болезнь Шейермана-Мау (искривление позвоночника)

- 1.27 Общие сведения

- 1.28 Особенности болезни Шейермана-Мау

- 1.29 Симптомы болезни Шейермана-Мау

- 1.30 Диагностика

- 1.31 Болезнь Шейермана-Мау

- 1.32 Симптомы болезни Шейермана-Мау

- 1.33 Диагностика

- 1.34 Лечение болезни Шейермана-Мау

- 1.35 Осложнения и последствия

- 1.36 Профилактика болезни Шейермана-Мау

- 1.37 Болезнь Шейермана-Мау

- 1.38 Что же это за болезнь такая? Да, действительно, она не смертельна, и все же…

- 1.39 Причины болезни Шейермана-Мау

- 1.40 Методы лечения болезни Шейермана-Мау

- 1.41 Болезнь Шейермана-Мау: причины, симптомы и лечение

- 1.42 Болезнь Шейермана-Мау

- 1.43 Причины развития болезни Шейермана-Мау

- 1.44 Симптомы заболевания

- 1.45 Классификация болезни

- 1.46 Диагностика заболевания

- 1.47 Болезнь Шейермана-Мау: лечение

Болезнь Шейермана-Мау: причины, симптомы и лечение

Симптомы болезни Шейермана-Мау и методы лечения синдрома

Болезнь Шейермана-Мау проявляется в подростковом возрасте в период активного роста. Одинаково часто встречается у мальчиков и у девочек. Примерно 1% подростков страдает этим заболеванием. Важно выявить наличие патологии в раннем возрасте, поскольку у взрослого человека заболевание трудно поддается лечению.

Синдром Шейермана-Мау (ювенильный кифоз позвоночника) характеризуется дефектом позвонков грудного отдела, уменьшением их размеров в высоту с одного края. В норме угол изгиба позвоночника составляет 20 градусов, а при заболевании угол увеличивается до 45° и более. Из-за таких изменений позвоночный столб искривляется и образуется горб. В результате наблюдаются нарушения в работе опорно-двигательной системы.

В сложных случаях искривление сдавливает внутренние органы и мешает нормальному функционированию сердца и легких. Недуг является провоцирующим фактором для возникновения грыжи Шморля. Зачастую болезнь Шейермана-Мау сочетается со сколиозом.

На ранних этапах развития патология практически не проявляется. Изменения становятся заметны в период полового созревания подростка (10−14 лет). Поэтому диагностировать заболевание в детском возрасте невозможно.

По месту поражения существует две разновидности патологии. В зависимости от того, какой отдел позвоночника деформирован, синдром бывает:

- 1. Грудной. Поражению подвергаются нижние и средние позвонки грудного отдела.

- 2. Пояснично-грудной. Деформируются нижние позвонки грудного отдела и верхние позвонки поясницы. Это более тяжелая форма заболевания. Сопровождается образованием многочисленных грыж.

Шейные позвонки редко подвергаются деформации. Обе разновидности заболевания имеют несколько стадий развития, отличающихся между собой симптоматикой и патологическими изменениями позвоночного столба. По степени поражения выделяют следующие стадии недуга:

- 1. Ортопедическая (латентная). Проявляется в возрасте 9−14 лет. Болевые ощущения практически отсутствуют. Лишь после длительных физических нагрузок подросток ощущает небольшое недомогание и тяжесть в области поясницы. Подвижность позвоночника несколько ограничена. При осмотре четко просматривается искривление в верхней части спины.

- 2. Ранняя стадия. Диагностируется в 15−20 лет. Эта стадия характеризуется проявлением частых или постоянных болезненных ощущений в области грудины или поясницы, так как при искривлении происходит защемление нервных волокон. Возможно образование грыж. Наблюдаются явные внешние изменения: сутулость, дугообразная спина, изгиб вперед в пояснице.

- 3. Поздняя. Диагностируется у взрослых людей (более 20 лет). Этой стадии присущи постоянные боли в пораженном участке позвоночного столба. Движения ограничены. Зачастую поздняя стадия заболевания провоцирует появление других неврологических патологий: остеохондроз, образование многочисленных межпозвоночных грыж, спондилоартроз.

Поздняя стадия развития синдрома Шейермана-Мау почти не поддается лечению. Даже хирургическое вмешательство поможет лишь уменьшить болезненность и немного увеличить подвижность позвоночника.

Болезнь Шейермана-Мау: симптомы, диагностика, лечение

Болезнь Шейермана-Мау – это прогрессирующая кифотическая деформация грудного отдела позвоночника, возникающая в период активного роста и обусловленная формированием клиновидной формы тел 3 и более позвонков. Это заболевание называется также дорзальным юношеским кифозом.

Почему возникает кифоз

Хотя болезнь Шейермана-Мау была описана впервые в 1921г., до сих пор не выяснена точная причина ее развития. Есть достаточно много теорий, описывающих возможный механизм появления юношеского кифоза, но ни одна из них не признана ведущей. Скорее всего, в каждом случае имеется сочетание разных предрасполагающих факторов.

Причиной развития характерной деформации может быть:

Юношеский кифоз прогрессирует медленно. Появление первых симптомов связано по времени с подростковым периодом, когда происходит активный рост опорно-двигательной системы, то есть примерно с 9–10 лет. Явные изменения могут быть замечены родителями к 14–16-летнему возрасту ребенка.

Основной внешний признак болезни Шейермана-Мау – это появление чрезмерного изгиба позвоночника назад в грудном отделе. Плечи отводятся вперед, лопатки несколько расходятся, а спина становится угловатой или дугообразно выгнутой. Формируется позвоночный горб с вершиной ниже угла физиологического кифоза. Его отличие от нарушения осанки заключаются в том, что подросток с этой болезнью не может произвольно выпрямить позвоночник. Ведь при этом меняется форма позвонков, что приводит к стойкой кифотической деформации. Даже при наклоне вперед и в положении лежа патологический изгиб сохраняется.

Но еще до появления явного кифоза подросток может отмечать чувство усталости в межлопаточной области после физических нагрузок, при длительном сидении. Также могут появляться боли в спине умеренной интенсивности без иррадиации (распространения на другие участки тела). Этот период можно называть латентным или стадией ортопедических нарушений. Врачебный осмотр выявляет признаки кифоза, но пациент и его родители обычно сами еще не замечают имеющиеся изменения.

По мере прогрессирования деформации появляются неврологические осложнения. Причем чаще всего поначалу симптоматика связана с компенсаторными изменениями на поясничном уровне, а не с грудным отделом. Появляются боли в пояснице (люмбалгия), возможен рецидивирующий корешковый синдром на этом уровне. При выраженном кифозе появляются боли в грудной клетке и мышцах живота, развивается миофасциальный синдром.

Если позвоночный канал узкий или если была дополнительная травма позвоночника, возможно подострое развитие компрессии спинного мозга. При этом возникают симптомы его поперечного поражения, все двигательные и чувствительные изменения обнаруживаются чуть ниже места компрессии.

Это нередко сопровождается не только картиной ущемления корешков спинно-мозговых невов, но и хронической прогрессирующей миелопатией (дистрофией ткани спинного мозга). Кроме того, нарушение хода крупных сосудов из-за деформации грудной клетки приводит к их раннему и выраженному атеросклеротическому поражению.

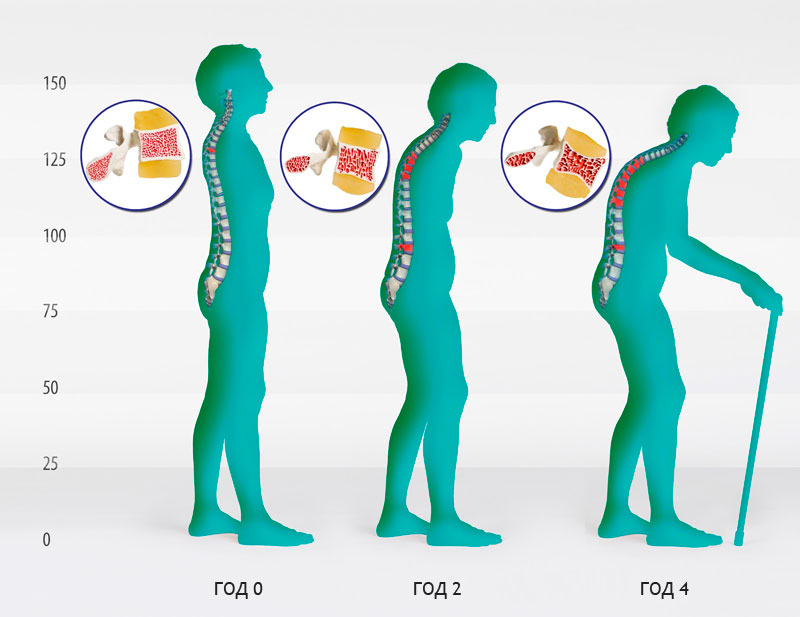

Стадии болезни

Стадии юношеского кифоза связаны с физиологическими возрастными изменениями позвоночника. Патологический процесс начинается в период, когда в грудных позвонках краевые участки еще состоят из хряща. Прогрессирование болезни связано с активным ростом, сопровождающимся оссификацией (окостенением) позвонков.

В 10–11 лет у ребенка постепенно появляются зоны окостенения в апофизах позвонков, то есть около дисков. Они сливаются и формируют треугольную область по краям позвонков, отделенную от основной части тела позвонка хрящевой прослойкой с зоной роста. В возрасте 17–18 лет происходит слияние этих областей, позвонок принимает свою окончательную форму.

С учетом естественных процессов оссификации в болезни Шейермана-Мау выделяют несколько стадий:

- латентная или предшествующая (до появления апофизов), начинающаяся в 8–10 лет;

- ранняя или флоридная (до окончания роста и формирования позвонков), длящаяся с 11 до 17–18 лет;

- поздняя или резидуальная, при которой уже окостеневшие позвонки продолжают меняться, в них идет процесс дегенерации.

Как выявить и подтвердить юношеский кифоз

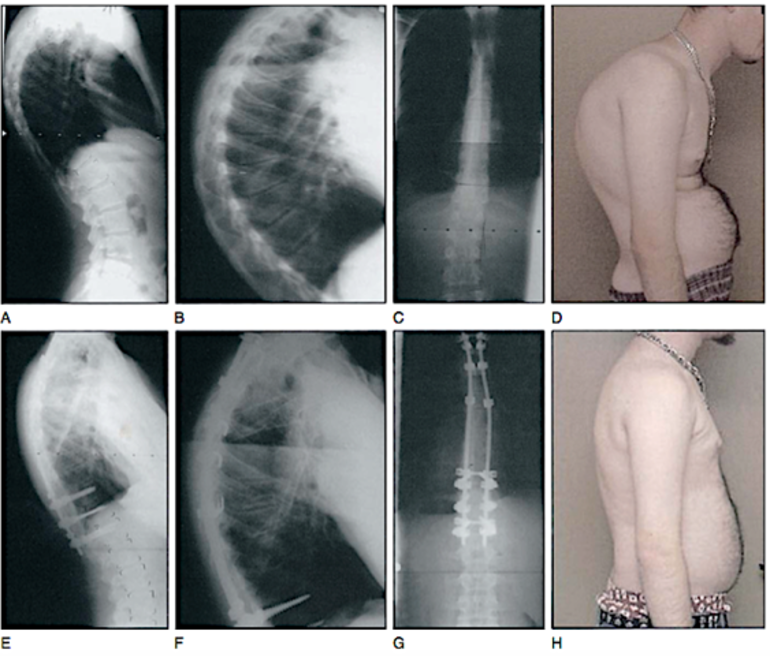

Диагностическими критериями болезни Шейермана-Мау являются характерные внешние симптомы, появление их в подростковом возрасте и рентгенологически подтвержденные изменения грудного отдела позвоночника.

Лишь при появлении неврологической патологии для уточнения характера и степени поражения спинного мозга дополнительно проводится МРТ , при необходимости дополняющаяся ЭМГ.

При рентгенографии позвоночника важна боковая проекция. Для подтверждения диагноза юношеского кифоза должны быть выявлены следующие признаки:

Кроме того, необходимо исключить другие причины кифоза, особенно инфекционное и опухолевое поражение позвонков.

При болезни Шейермана-Мау в основном проводят консервативное лечение. Используют ортопедические приспособления, укладки и разгрузки, лечебную физкультуру, массаж и мануальную терапию, прием медикаментов и физиотерапию.

Ограничиваются осевые нагрузки на позвоночник. Поэтому к минимуму сводится время сидения за столом. Уроки рекомендовано делать лежа на животе со специальной подкладкой под грудь, помогающей разгрузить пораженный отдел. При быстром прогрессировании процесса, компрессионном синдроме может быть рекомендовано использование индивидуальных гипсовых кроваток, ортезов и реклинаторов. Используется также метод вытяжения, позволяющий снять нагрузку с позвонков и дисков между ними. Недопустимы силовые упражнения с подъемом тяжестей.

Для улучшения кровоснабжения и купирования болевого и мышечно-тонического синдрома назначают массаж и мануальную терапию в сочетании с пассивной коррекцией и лечебными укладками. Физиотерапия повышает обменные процессы в пораженной области, позволяет справиться с некоторыми симптомами при болезни Шейермана-Мау. Используют диатермию, ультразвук, импульсную магнитотерапию, электрофорез с новокаином, прозерином, препаратами кальция, фосфора и магния. Также проводят грязелечение.

Возможно назначение хондропротекторов, миорелаксантов центрального действия, нестероидных противовоспалительных препаратов, витаминов Д и группы В.

К оперативному лечению прибегают при выраженном кифозе с углом более 60º, компрессии спинного мозга, стойком болевом синдроме. При этом возможно установление поддерживающих конструкций (мост) с частичной коррекцией искривления позвоночника, удаление грубо измененных позвонков и дисков.

Экспертиза при болезни Шейермана-Мау

У молодых людей с дорзальным юношеским кифозом проводится военная экспертиза для оценки пригодности к службе в армии.

У молодых людей с дорзальным юношеским кифозом проводится военная экспертиза для оценки пригодности к службе в армии.

Согласно действующему Постановлению правительства РФ от 04.07.2013, лица с кифозом 3 степени не пригодны к службе в армии.

Также ограниченно годны к службе юноши с 2 степенью кифоза (с углом 41–50º), деформацией 3 и более позвонков и функциональными нарушениями.

Проводится медико-социальная экспертиза, по решению которой определяется группа инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и могут быть выписаны дорогостоящие ортопедические приспособления.

Болезнь Шейермана-Мау развивается постепенно, имеет тенденцию к прогрессированию с формированием выраженного грудного кифоза . Но своевременно начатое комплексное интенсивное длительное лечение у ортопеда в сочетании с ЛФК позволяет приостановить течение процесса и предотвратить неврологические осложнения.

Болезнь Шейермана-Мау — не приговор, но серьезная опасность

Болезнь Шейермана-Мау возникает приблизительно у 1% населения планеты. Это 70 000 000 человек. Выявленная на ранней стадии, она поддается лечению без операций и особых потерь для общего состояния здоровья пациента.

Второе название болезни – юношеский (ювенильный) дорзальный кифоз. Проявляется эта болезнь в подростковом возрасте. Чем старше человек, тем труднее проходит лечение. При достижении больными определенного возраста и серьезной деформации позвоночника врачам остаются лишь хирургические способы лечения.

Что это за болезнь?

Название заболеванию дал датский врач Шейерман, в 1921 году впервые диагностировавший его и всю жизни занимавшийся поиском способов лечения.

Суть болезни заключается в особой деформации шейно-грудного отдела позвоночника. В нормальном состоянии он напоминает вытянутую букву «S»: шейный и поясничный отдел имеют легкий наклон назад, грудной отдел наклонен вперед. Это помогает человеку держать равновесие.

При болезни Шейермана-Мау угол наклона углубляется. Вся система равновесия нарушается. Человек начинает терять подвижность. Боль – не единственная проблема.

Искривления позвоночника провоцируют неправильное развитие и патологи внутренних органов. Позвонки начинают деформироваться позвонки, вся двигательно-опорная система человека медленно разрушается.

Причины появления болезни

Однозначных ответов по этому поводу ортопеды пока дать не в состоянии. Существует несколько теорий о происхождении болезни Шейермана-Мау, полученных в процессе клинических исследований и лечения пациентов. Но, это пока лишь теории, требующие тщательной проработки.

Болезнь Шейермана-Мау — не приговор, но серьезная опасность. Среди наиболее вероятных причин врачи называют:

- Наследственная предрасположенность. Если у одного из родителей диагностирован кифоз, у детей риск появления этой болезни намного выше.

Травмы позвоночника, полученные в период полового созревания.

Неправильный рост или слабость мышечного корсета, поддерживающего позвоночник.

Слишком сильный рост костной ткани.

Симптомы заболевания

Самый явный симптом, которым проявляется болезнь позвоночника Шейермана-Мау, – сильное искривление осанки. Но, ее можно узнать и по другим признакам:

-

При серьезном развитии этой болезни, когда позвоночник деформирован сильно, появляется боль между лопатками. На ранней стадии болезни она возникает после физических нагрузок.

Больной чувствует постоянный дискомфорт, усталость и тяжесть в области спины.

Серьезно снижается подвижность в грудном отделе.

Теряетcя упругость и гибкость позвоночника. Человек становится неповоротливым и теряет ловкость движений.

Болезнь Шейермана-Мау в трети диагностированных случаев сопровождается сколиозом.

Лечение болезни Шейермана-Мау

Методы лечения зависят от стадии развития дорзального кифоза. Чем сильнее запущена болезнь, тем агрессивнее лечение. Выбирая комплекс способов лечения, ортопеду нужно учитывать и возраст пациента.

Если у детей и подростков процесс выздоровления и возврата позвоночника проходит относительно быстро, то с возрастом проблемы усугубляются. После 40 лет некоторые изменения уже необратимы, и все медицинские процедуры направлены на то, чтобы болезнь не прогрессировала.

Лечебная гимнастика

Как правило, этот метод лечения назначают на ранних стадиях развития болезни. Специальный комплекс упражнений помогает укрепить мышечный корсет вокруг позвоночника и предотвратить появление клиновидной деформации.

Детям и подросткам не следует ходить на уроки физкультуры. Занимаются они в специализированных группах у специалистов по ортопедическому профилю.

Сначала комплекс выполняется каждый день. Позже врач может разрешить уменьшить количество занятий. В большинстве случаев занятия занимают около 40 минут. Для тех, у кого диагностирована болезнь Шейермана-Мау, лечебная гимнастика часто дополняется занятиями в бассейне, ходьбой и велосипедным спортом.

Методы лечения на поздних стадиях

Болезнь Шейермана-Мау у взрослых и детей на поздних стадиях, когда успел образовать горб и другие серьезные нарушения осанки, вылечить только лечебной гимнастикой невозможно.

Массаж и физиотерапия у специалистов, порекомендованных ортопедом, тоже помогут в комплексном решении проблемы.

Назначаются процедуры по вытяжению позвоночника.

Детям и подросткам на некоторое время могут прописать ношение выравнивающего корсета.

Если угол деформации позвоночника достигает 50 градусов, необходимо оперативное вмешательство. Как правило, на этой стадии больной устанавливается выравнивающая система «мост».

При угле деформации 75 градусов ортопед рекомендует две операции:

Удаляются деформированные позвонки.

На их место устанавливается поддерживающая конструкция.

Профилактика

Заболевание начинается в детстве. Родители обязаны следить за осанкой ребенка. Привычка сутулиться устраняется легко, если к этому отнестись системно и превратить в игру. Место сидения возле компьютера, рабочий стол должны быть организованы правильно.

Огромную роль для формирования позвоночника играет матрас, на котором спит человек. Для ребенка, у которого наметились проблемы с осанкой, необходим специальный ортопедический матрас.

Даже тех деток, у которых не заметны явные искривления позвоночника, в двенадцатилетнем возрасте необходимо отвести на обследование к ортопеду. Если заболевания определяется на ранней стадии, все можно решить лечебной гимнастикой, приемом витаминов и другими безболезненным методами.

В этом видео профессионалы подробно расскажут о болезни Шейермана-Мау

Заключение

Подросткам, у которых диагностирована болезнь Шейермана-Мау, придется отказаться от видов спорта, дающих нагрузку на позвоночник. Крайне важно укрепление мышечного корсета, поддерживающего позвоночник. Очень полезно для людей, страдающих от болезней спины или расположенных к их появлению, плавание.

При малейших признаках симптомов болезни Шейермана-Мау и негативных изменениях в осанке ребенка очень важно обратиться к ортопеду. Ни в коем случае нельзя лечиться самостоятельно.

Даже безобидный кальций на определенной стадии развития этой болезни может усугубить ситуацию. Все назначения должны выполняться ортопедом, который руководствуется целым комплексом обследований.

Болезнь Шейермана-Мау

Редкость возникновения заболевания приводит к тому, что мало кто о нем знает. Лечение и диагностика не разрабатываются, несмотря на то, что единичные случаи также нуждаются в терапии. Симптомы позволяют определить уникальность болезни, которая проявляется по определенным причинам. Здесь речь идет о болезни Шейермана-Мау на сайте slovmed.com.

Данное заболевание еще называют:

- Юношеским кифозом.

- Дорсальным юношеским кифозом.

- Дорзальным юношеским кифозом.

- Кифозом Шейермана.

- Прогрессирующей деформирующей дорсопатией.

Данное заболевание характеризуется прогрессирующим искривлением позвоночника на уровне груди или поясницы и груди в период интенсивного роста костей. Это часто случается в юношеском возрасте – 14-16 лет. При этом верхняя часть туловища наклоняется вперед, что образует горб.

Врачами принято считать нормальным легкое искривление грудного отдела, которое на сегодняшний день часто встречается у людей, особенно ведущих сидячий образ. В норме позвоночник имеет 4 отделения, где происходят изгибы, которые помогают в амортизации организма при передвижениях. Однако при кифозе (наклоне туловища более чем на 40 градусов), данное состояние считается болезненным.

Распространенность заболевания составляет 1-5% на всех подростков. Чаще отмечается у мужской половины, нежели у женщин.

Болезнь Шейермана-Мау отмечается при наклоне туловища от 45 до 75 градусов, при чем происходит изменение нагрузки на позвонки. Они меняют свою высоту спереди, а сзади продолжают свое развитие, приводя к сутулости. Здесь возможно появление грыжи Шморля и утолщение связок, что приводит к клиновидной деформации.

Причины болезни Шейермана-Мау

Врачи не могут точно говорить о причинах болезни Шейермана-Мау, однако выдвигают предположения, среди которых являются:

- Генетическая предрасположенность является самой распространенной причиной. Если у родителя есть рассматриваемая болезнь, тогда у ребенка она также проявляется.

- Травмы позвоночника во время интенсивного развития костей.

- Нарушенное артериальное кровоснабжение, которое не позволяет нормально развиваться телам позвонков. Погибают замыкательные пластины между позвоночными дисками и позвонками, нарушается рост костной ткани, формируется характерная клиновидная деформация.

- Остеопоротические процессы в позвоночнике. Остеопороз провоцирует уменьшение костной массы, что способствует утрачиванию позвонками своей прочности. При этом появляются компрессионные микропереломы, которые и приводят к кифозной деформации.

- Избыточное развитие костной ткани в одних телах позвонков при недостаточности процесса в других.

- Анатомические нарушения или дисфункциональность околопозвоночных мышц. Из-за этого нагрузка на позвоночник меняется, что и приводит к кифозному искривлению.

- Неправильное развитие соединительной ткани и позвонков, которые приобретают треугольную форму, что и искривляет позвоночник.

- Отложение солей кальция в избыточном количестве в передней связке, из-за чего она натягивается и сморщивается, что и искривляет позвоночник.

Способствующими искривлению позвоночника факторами являются длительное пребывание в одной позе, особенно если при этом нагрузка на столб является неправильной, и снижение массы тела, из-за чего мышцы не могут удержать позвоночный столб.

Из-за причин развития разделяют виды искривления позвоночника:

- Осаночный кифоз (постуральный кифоз) – возникает часто у девочек. Связан с неправильной осанкой.

- Кифоз Шейермана, который развивается в 10-15 лет чаще у мальчиков. Часто отмечается генетическая предрасположенность к болезни. Может сопровождаться развитием сколиоза.

- Врожденный кифоз – формируется еще во время развития плода или в процессе роста малыша. Идет сращение некоторых позвонков, что также сказывается на возможности передвигаться (развивается параллегия).

Если болезнь развивается у взрослого человека, то причинами становятся:

- Остеопороз.

- Дегенеративный артрит.

- Болезнь Бехтерева.

- Нарушения в функциональности соединительной ткани.

- Туберкулез.

- Spina Bifida.

- Паралич.

- Рак или доброкачественные опухоли.

перейти наверх

Симптомы болезни Шейермана-Мау

Нетрудно на глаз определить развитие болезни Шейермана-Мау, поскольку проявляется он в особых симптомах:

- Деформация позвоночника, которая образует горб сзади. Верхняя часть туловища наклоняется вперед, делая изгиб на уровне груди.

- Быстрая утомляемость в спине.

- Тупая тянущая боль, усиливающаяся при физических нагрузках и под вечер и локализующая в грудной области.

- Тугоподвижность в позвоночнике.

- Дискомфорт и неприятные ощущения в грудной области позвоночника.

Заболевание развивается медленно. Ребенок может ощущать дискомфорт в спине при различных нагрузках и длительном сидении. Лишь со временем родители могут отметить сколиоз, появление горба (сутулости) у ребенка. Возникают трудности с наклонами и разгибаниями спины.

Со временем образуется горб со стороны спины, а спереди человек наклонен, что сопровождается нарушениями в дыхании и работы сердца. Больной постоянно ощущает дискомфорт, особенно ночью.

Болезнь имеет стадии своего развития:

- Ортопедическая (латентная), которая отмечается в возрасте 8-14 лет. Ребенок может жаловаться не некоторые боли в спине при физических нагрузках. Возможно появление первых позвоночных искривлений, а также малая подвижность столба.

- Ранние неврологические патологии, что проявляется в 15-20 лет. Больной жалуется на боли в спине в поясничном и грудном отделах, в мышцах живота из-за компрессии корешков.

- Поздние неврологические проявления, возникающие после 20 лет. У людей возникает постоянная боль в грудном и поясничном отделах, которая отдает в грудную клетку и конечности, а также нарушается чувствительность затронутых нервов. Возникают вторичные дегенерации в виде межпозвонковой грыжи, остеохондроза, деформирующего спондилеза, оссифицирующего лигаментоза, спондилоартроза, структурного гиперлордоза. У пожилых больных развивается атеросклероз аорты, миелопатия шейного и грудного отделов.

перейти наверх

Диагностика болезни Шейермана-Мау

Врач должен диагностировать болезнь Шейермана-Мау и отделить ее от других форм искривления позвоночника. В этом помогает несколько процедур. Сначала врач собирает анамнез об образе жизни, наличии генетической предрасположенности, травмах и прочих факторах, которые могли способствовать развитию болезни. Затем проводится внешний осмотр, прощупывание позвонков, отмечание болевых ощущений и явных деформаций. Диагностика включает:

- Рентгенограмму, на которой видны деформации позвоночника. Существенным является выявление грыжей Шморля.

- МРТ.

- Электронейромиографию.

- КТ.

- Исследование функций легких.

- Тест с наклонами вперед.

- Тест на исследование неврологических функций.

Обнаружение деформации в области не менее 3-х позвонков указывает на болезнь Шейермана.

Лечение болезни Шейермана-Мау

В зависимости от формы заболевания с целью предотвращения развития осложнений, лечение болезни Шейермана-Мау проводится в двух направлениях:

- Консервативное (неагрессивное) лечение:

- Массаж спины для улучшения кровоснабжения, а также повышения тонуса мышц.

- Лечебная физкультура с тренером для повышения тонуса мышц и восстановления мышечного каркаса. Здесь подойдут плавание, ходьба, велосипед.

- Мануальная терапия путем воздействия на позвоночник растираниями, надавливаниями и пр.

- Ношение корсета для поддержания позвоночника.

- Медикаменты для снижения симптомов болезни.

- Физиопроцедуры для снижения болевых ощущений.

- Хирургическое лечение, когда используются штифты и металлические пластины для укрепления позвоночника.

Проводится при отклонении позвоночника на 75 градусов.

Болезнь Шейермана-Мау не дает однозначных прогнозов. Все зависит от эффективности лечения и своевременности его проведения. Затрагиваются функции внутренних систем, поэтому у больных значительно укорачивается продолжительность жизни.

Если лечение не проводится, тогда осложнениями болезни станут:

- Нарушение пропорций тела.

- Искривление осанки.

- Постоянные боли в спине.

- Беспокоящие неврологические симптомы.

- Затрудненность дыхания.

Чтобы избежать юношеского кифоза, следует избегать чрезмерных физических нагрузок на позвоночник, а также правильно питаться и поддерживать осанку.

Лечение болезни Шейермана мау

Естественные изгибы позвоночника у человека помогают правильно распределять нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат. При изменении изгибов, как например, при кифозе Шейермана-Мау, происходит изменение векторов нагрузки на позвонки и диски, что приводит к функциональным, а затем и органическим изменениям в позвоночнике. Избыточная сутулость (кифоз), развивающаяся в молодом возрасте, нередко является признаком болезни Шейермана-Мау. Причиной болевого синдрома в спине у молодых людей достаточно часто является именно болезнь Шейермана –Мау.

Определение понятия — болезнь Шейермана – мау

Это деформирующее заболевание позвоночника названо так в честь датского ортопеда и рентгенолога Хольгера Верфеля Шейермана, который впервые описал этот вид кифоза у подростков в 1920 году и назвал его — osteochondritis 75 градусов: операция

Лечение болезни Шайермана-Мау зависит от конкретного человека. Для выбора оптимальной тактики лечения необходимо учитывать следующие факторы:

- Выраженность искривления в спине

- Гибкость позвоночника в зоне кифоза

- Ожидается ли, что человек продолжит расти

- Проблемы с внешним видом

- Предпочтения пациента

При рассмотрении лечения болезни Шейермана необходимо понимать анатомию верхней части спины или грудного отдела позвоночника. Человеческий позвоночник имеет в норме физиологические изгибы, но если кривизна достигает 45 градусов и более, это считается патологическим явлением. При отсутствии адекватного лечения избыточный кифоз может привести к развитию болевого синдрома и выраженному косметическому дефекту .

Наблюдение и фиксация

Если у молодого человека небольшая деформация, он все еще растет и нет признаков прогрессирования, то лечение болезни Шейермана – Мау не требуется.

Вместо этого, индивидуум должен находиться под контролем врача-ортопеда и периодически проводить рентгенографию для контроля угла кривизны. Если появляются признаки увеличения искривления, то рекомендуется более активное лечение.

Корсетирование

Пациентам с болезнью Шейермана – Маус более выраженным искривлением может потребоваться корсетирование с использованием задних скоб. Использование скоб в течение нескольких лет в период роста может остановить или замедлить прогрессирование деформации.

Программа физических упражнений, включая упражнения по усилению мышц задней части бедра (хамстринга), часто рекомендуется в сочетании с фиксацией позвоночника с помощью корсета.

И хотя физические упражнения не влияют напрямую на деформацию при болезни Шейермана-Мау, они оказывают позитивное действие на гибкость, функциональность позвоночника и позволяют предотвратить развитие дегенеративных изменений, особенно когда кифоз имеется у взрослых.

Физиотерапия

Различные физиопроцедуры могут быть использованы для лечения пациентов с болезнью Шейермана – Мау в тех случаях, когда есть болевые проявления, мышечный спазм, скованность.

Медикаментозное лечение

При наличии болевых проявлений могут быть назначены препараты НПВП коротким курсом. Полезный эффект могут дать курсы приема хондропротекторов.

Хирургическое лечение

Хирургические методы лечения при болезни Шейерманна применяются достаточно редко. Тем не менее , есть определенные ситуации, в которых может быть рекомендована операция. Оперативное лечение может быть использовано для пациентов с тяжелыми деформациями, когда кривизна торакального кифоза более 75 градусов, и если имеются неврологические дефициты.

Цель операции в основном заключается в уменьшении деформации и, возможно, уменьшении болей или неврологических симптомов.

Болезнь Шейермана-Мау – причины и лечение юношеского кифоза

Патологии опорно-двигательной системы часто дебютируют еще в детстве, а во взрослом возрасте люди сталкиваются с их осложнениями. Юношеский кифоз или синдром Шейермана-Мау – одно из таких заболеваний. Без своевременного и правильного лечения оно прогрессирует, вызывая опасные последствия.

Болезнь Шейермана-Мау – что это такое?

Указанный недуг представляет собой частный случай искривления позвоночника. Юношеский кифоз сопровождается деформацией его верхней части, в грудном отделе. Патология возникает в период интенсивного развития тела и роста, в возрасте 9-17 лет. И у мальчиков, и у девочек идентично часто диагностируется юношеский кифоз (болезнь Шейермана-Мау). Общее число подростков, у которых обнаруживается данное заболевание, не превышает 1%.

Болезнь Шейермана-Мау – причины

Пока специалистам не удалось точно выяснить, почему некоторые дети подвержены кифозу. Предположительно болезнь позвоночника Шейермана-Мау возникает вследствие генетической предрасположенности. Особенно высок риск развития этого недуга, если им страдают ближайшие кровные родственники, например, родители. Болезнь Шейермана-Мау может иметь и другие причины:

- нарушение кровоснабжения тел позвонков;

- травмы зон роста костной ткани;

- остеопороз;

- компрессионные переломы;

- избыточный рост костной ткани в одних областях с ее дефицитом в других участках;

- нарушение функций околопозвоночных мышц;

- сдвиги гормонального баланса.

Чем опасна болезнь Шейермана-Мау?

Синдром юношеского кифоза – не смертельная патология, но без терапии она приводит к тяжелым последствиям. Ранние осложнения связаны с неврологическими проявлениями. Корешки спинного мозга сильно сдавливаются под действием компрессии. Человек ощущает интенсивные боли в позвоночнике и мышцах пресса. Позднее, после 20 лет, происходит разрушение спины при болезни Шейермана-Мау на фоне вторичных дегенеративных процессов:

- остеохондроза;

- деформирующего спондилеза;

- межпозвонковых грыж;

- оссифицирующего лигаментоза;

- спондилоартроза;

- люмбалгии;

- структурного гиперлордоза;

- миелопатии спинного мозга;

- атеросклероза аорты и других.

Болезнь Шейермана-Мау – симптомы

Юношеский кифоз грудного отдела позвоночника имеет разные признаки в зависимости от степени патологии. Они дифференцируются по возрасту:

- от 8 до 14 лет;

- с 15 до 20-21 года;

- после 20 лет.

Болезнь Шейермана-Мау – стадии

Прогрессирование юношеского кифоза в самом начале не сопровождается никакими симптомами. Стадии развития болезни Шейермана-Мау включают следующие этапы:

- Ортопедический (латентный). У ребенка нет жалоб, самочувствие остается нормальным. Отмечаются редкие и незначительные боли в спине после физических нагрузок. Наблюдается небольшое искривление грудного отдела позвоночника и ограничение его подвижности.

- Ранние неврологические проявления. Болезнь Шейермана-Мау вызывает сдавливание нервных корешков, из-за чего подросток ощущает боли в спине, между лопатками и районе пресса.

- Поздние неврологические осложнения. Патология сопровождается перечисленными выше дегенеративными и деструктивными изменениями позвоночника. Боли становятся интенсивными, иногда их невозможно терпеть. Подвижность спины сильно ограничена.

Болезнь Шейермана-Мау – диагностика

Выявить описываемую патологию можно еще на ранней стадии, но пациенты чаще обращаются при наличии осложнений. На приеме ортопед опрашивает человека, собирает семейный анамнез. Оптимальный вариант, чтобы правильно диагностировать болезнь Шейермана-Мау – рентген, признаки грудного кифоза сразу заметны на снимке. Дополнительно обнаруживается клиновидная деформация нескольких позвонков, могут присутствовать многочисленные грыжи Шморля.

При подозрении на неврологические и другие осложнения следующие виды исследований:

- компьютерная и магнитно-резонансная томография позвоночника;

- электромиография;

- допплерография.

Часто пациенту требуются консультации специалистов:

- невропатолога;

- кардиолога;

- нейрохирурга;

- пульмонолога.

Болезнь Шейермана-Мау – лечение

Терапия юношеского кифоза комплексная и длительная. Первичными способами, как лечить болезнь Шейермана-Мау, являются массаж, мануальные и физиологические воздействия:

- электронейростимуляция;

- ультразвуковая терапия;

- синусоидальные модулированные токи;

- диадинамотерапия;

- магнитное воздействие;

- интерференционная терапия;

- вытяжение позвоночника и другие.

Основным методом, чтобы вылечить болезнь Шейермана-Мау, считается регулярное выполнение специальных упражнений. Физические нагрузки должны быть целенаправленными и продуманными, с учетом стадии патологии и наличия осложнений. В начале терапии (первые 2-3 месяца) гимнастику придется делать ежедневно. После появления улучшений упражнения выполняются 1 раз в 2 суток.

Болезнь Шейермана-Мау – ЛФК

Гимнастика разрабатывается индивидуально для каждого пациента в соответствии с его возрастом, тяжестью кифоза и ограниченностью подвижности позвоночника. Упражнения при болезни Шейермана-Мау включают 5 базовых блоков:

- укрепление ягодичных мышц;

- расслабление мышц шеи, поясницы;

- вытяжение грудных мышц;

- укрепление мышц грудного отдела позвоночника;

- дыхательная гимнастика.

Дополнительно можно заниматься и другими видами спорта, исключая те, в которых требуется совершать прыжки – баскетбол, упражнения со скакалкой, волейбол и аналогичные. Полезно катание на велосипеде при болезни Шейермана-Мау (по ровной и городской местности), плавание, лечебная ходьба. После появления стойких улучшений гимнастика осуществляется с утяжелителями, 3 кг для женщин и 5 кг для мужчин.

Болезнь Шейермана-Мау – операция

В тяжелых случаях искривления позвоночного столба консервативная терапия помогает редко. Если болезнь спины Шейермана-Мау длительно прогрессировала и вызвала устойчивые осложнения, образование горба и необратимую деформацию костной ткани, назначается хирургическое вмешательство. Показаниями к его проведению считаются следующие факторы:

- угол кифоза, превышающий 75 градусов;

- нарушений функционирования органов кровообращения и дыхания;

- интенсивные боли;

- выраженное ограничение подвижности спины.

Операция предполагает имплантирование в позвоночник гипоаллергенных медицинских конструкций из металла – винтов, крючков и стержней. Они выполняют несколько функций:

- поддержка позвоночного столба;

- выпрямление спины;

- укрепление позвоночника;

- вытяжение.

Исход болезни Шейермана-Мау

Прогноз юношеского кифоза зависит от стадии прогрессирования патологии, возраста пациента и тяжести имеющихся симптомов. Когда болезнь подростков Шейермана-Мау была диагностирована на латентном этапе или при наличии ранних неврологических проявлений, ее лечение займет несколько месяцев. Если человек будет продолжать следить за осанкой, вести активный и правильный образ жизни, регулярно заниматься физкультурой, прогноз благоприятный.

Любая тяжелая аномалия позвоночника при болезни Шейермана-Мау хуже поддается терапии. Осложнения в виде остеоходроза, люмбалгии, остеоартроза и других заболеваний могут спровоцировать необратимые изменения формы спины и ограничения ее подвижности. В таких ситуациях юношеский кифоз можно облегчить, но вылечить патологию полностью не удастся.

Болезнь Шейермана-Мау (искривление позвоночника)

Общие сведения

Болезнь Шейермана-Мау — это прогрессирующие деформирующие изменения в позвоночнике, которые проявляются в основном в юношеском или подростковом возрасте, то есть во время интенсивного роста тканей и костей. Согласно данным медицинской статистики, заболевание развивается примерно у 1% молодых людей. Встречается одинаково часто и у девушек, и у юношей.

Особенности болезни Шейермана-Мау

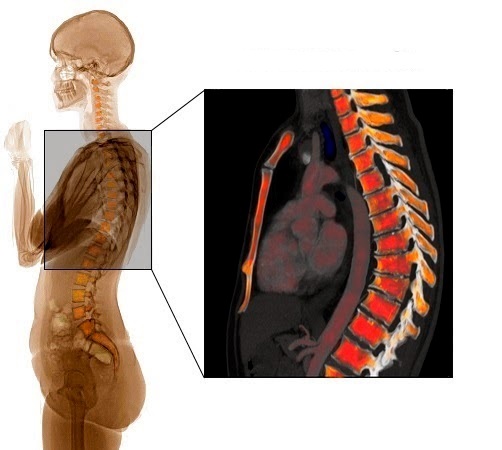

Чтобы определить более четко симптомы болезни, необходимо подробнее рассмотреть строение грудного отдела позвоночника человека. При нормальном развитии позвоночника он имеет три естественных изгиба. В шейном отделе присутствует небольшой наклон. Соответственно, грудной отдел немного отклоняется назад, а поясничный – вперед. Благодаря правильным углам равномерно распределяется нагрузка на позвоночник. При этом самая большая нагрузка оказывается на поясничный отдел, но каждый из остальных сегментов также участвует в распределении нагрузки.

В норме эти углы составляют от 20 до 40 градусов. Если имеет место определенное отклонение, то у человека уже диагностируется кифоз. Форма грудного отдела позвоночника сходна с буквой С. При условии отклонения угла от вертикальной оси больше чем на 40 градусов, уже диагностируется деформация позвоночника.

Если у человека развивается болезнь Шейермана-Мау, то угол отклонения уже колеблется от 45 до 75 градусов. Ввиду перераспределения нагрузки постепенно проявляется клиновидная деформация позвонков, утолщаются связки. Следовательно, требуется лечение, чтобы предупредить дальнейшее развитие заболевания.

До сегодняшнего дня нет точной информации о причинах, вследствие которых у человека возникает это заболевание. Наиболее вероятной причиной считается, по мнению врачей, генетический фактор. Кроме того, можно говорить о влиянии определенных травм на зоны роста костной ткани в подростковом возрасте. На развитие и дальнейшее прогрессирование заболевания могут влиять остеопаротические процессы, которые по неизвестным причинам происходят в позвоночнике. Определенное влияние также оказывает нарушение мышечной ткани.

Впервые эту болезнь диагностировали у рабочих из сферы сельского хозяйства, которые в процессе работы постоянно пребывали в позе наклона. Но при этом связи между этой болезнью и осанкой обнаружено не было.

Симптомы болезни Шейермана-Мау

Симптомы этого заболевания в основном фиксируются у подростков, возраст которых составляет от 10 до 15 лет. В самом начале развития болезни врач не может поставить диагноз, применяя рентгеновское обследование. Чаще всего искривление позвоночника обнаруживают у детей в том случае, если родители вдруг замечают, что у ребенка имеют место нарушения осанки. Очень часто при развитии заболевания первыми его признаками являются болевые ощущения между лопатками. Но, как правило, боль проявляется уже в том случае, если присутствует сильная деформация. Кифоз прогрессирует медленно. Если течение болезни быстрое, то, как правило, родители приводят ребенка к врачу, чтобы тот назначил соответствующее лечение. Специалист часто рекомендует специальные упражнения, разные виды которых ребенок может выполнять каждый день.

Симптомы этого заболевания в основном фиксируются у подростков, возраст которых составляет от 10 до 15 лет. В самом начале развития болезни врач не может поставить диагноз, применяя рентгеновское обследование. Чаще всего искривление позвоночника обнаруживают у детей в том случае, если родители вдруг замечают, что у ребенка имеют место нарушения осанки. Очень часто при развитии заболевания первыми его признаками являются болевые ощущения между лопатками. Но, как правило, боль проявляется уже в том случае, если присутствует сильная деформация. Кифоз прогрессирует медленно. Если течение болезни быстрое, то, как правило, родители приводят ребенка к врачу, чтобы тот назначил соответствующее лечение. Специалист часто рекомендует специальные упражнения, разные виды которых ребенок может выполнять каждый день.

Но чаще всего о том, как исправить позвоночник, человек задумывается уже тогда, когда присутствуют внешние проявления болезни. При этом больной постоянно ощущает тяжесть и усталость в спине, жалуется на ограничение подвижности в грудном отделе позвоночника.

Развитие болезни Шейермана-Мау провоцирует проявление ригидности позвоночника. Параллельно с деформацией постепенно нарастают болевые ощущения. Иногда у подростков болезнью Шейермана-Мау также диагностируется сколиоз. По статистике, примерно 30% людей с болезнью Шейермана-Мау страдают также от сколиоза.

Иногда вследствие деформации позвоночника могут нарушаться функции легких, сердца. Вследствие изменения наклона грудной клетки дыхательная функция выполняется неполноценно. Как следствие, нарушается функция легкого, что и влияет на работу сердца.

Диагностика

Чтобы установить правильный диагноз, врач изначально проводит подробный опрос пациента, который должен изложить историю заболевания. Обязательно нужно вспомнить обо всех травмах, объяснить, какой образ жизни ведет пациент, какой у него уровень физической активности и др. Важно также обязательно учесть наследственный фактор.

Следующим шагом врача будет полное физикальное обследование пациента с целью определения функциональных нарушений. Благодаря проведению рентгеновского обследования можно определить наличие грыж и изучить подробнее величину углов отклонения от оси. Если у больного также присутствуют выраженные неврологические симптомы, ему проводится МРТ.

Болезнь Шейермана-Мау

. или: Юношеский кифоз, дорзальный юношеский кифоз, дорсальный юношеский кифоз, кифоз Шейермана

Симптомы болезни Шейермана-Мау

- Деформация (искривление) позвоночника: определяется чрезмерный наклон верхней части туловища вперед, грудной отдел позвоночника изгибается в виде “ горба”.

- Развивающаяся тугоподвижность в позвоночнике (спине).

- Тянущая тупая боль в области спины на грудном уровне, которая часто усиливается при физической нагрузке (особенно при поднятии тяжестей) и под вечер.

- Неприятные ощущения, дискомфорт в области спины на грудном уровне.

- Быстрая утомляемость в области спины.

Врач невролог поможет при лечении заболевания

Диагностика

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания:

- как давно появились боли в спине и деформация (искривление) осанки;

- как быстро развивались жалобы (в течение полугода, года или больше);

- есть ли случаи подобного заболевания в семье;

- связана ли работа пациента с тяжелым физическим трудом, поднятием тяжестей.

- Неврологический осмотр:

- выявление наличия искривления позвоночника;

- выявление болезненности при пальпации спины в области искривления;

- выявление наличия местного напряжения мышц спины.

- МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника: позволяет выявить искривление позвоночника (позвонки имеют треугольную форму, позвоночник наклонен вперед), наличие грыжевого выпячивания, утолщение передней продольной связки позвоночника.

- Возможна также консультация нейрохирурга.

Лечение болезни Шейермана-Мау

- Консервативное (нехирургическое) лечение:

- массаж спины: метод позволяет нормализовать тонус мышц спины, положительно влияет на кровоснабжение паравертебральных (то есть расположенных вокруг позвоночника) тканей;

- лечебная физкультура: умеренные физические нагрузки с инструктором. С помощью этого метода умеренно развиваются мышцы спины, развивается мышечный каркас, поддерживающий позвоночник в правильном положении. Самыми полезными занятиями являются плавание, велосипедный спорт, ходьба. При этом нежелательны прыжки, бег, игровые виды спорта, как травмирующие, оказывающие дополнительную нагрузку на позвоночник;

- мануальная терапия: методы ручного воздействия на позвоночник и окружающие его ткани (мышцы, связки) с помощью давления, растирания и т.п. Метод также позволяет нормализовать тонус мышц спины, положительно влияет на кровоснабжение паравертебральных тканей.

- Хирургическое лечение: укрепление позвоночника с помощью металлических пластин и штифтов.

Осложнения и последствия

- Стойкое нарушение осанки: сильно выраженное искривление позвоночника с наклоном верхней части туловища вперед.

- Постоянные боли в спине, которые трудно купируются обезболивающими препаратами.

Профилактика болезни Шейермана-Мау

- Избегание чрезмерных нагрузок на позвоночник в детстве (особенно поднятие тяжестей).

- Полноценное питание: употребление мясных и молочных продуктов, яиц.

- Умеренные физические нагрузки, которые укрепляют мышцы спины, что делает позвоночник более устойчивым к деформации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Необходима консультация с врачом

Попелянский Я.Ю. — Ортопедическая неврология (вертеброневрология), 2003 г.

Что делать при болезни Шейермана-Мау?

- Выбрать подходящего врача невролог

- Сдать анализы

- Получить от врача схему лечения

- Выполнить все рекомендации

Болезнь Шейермана-Мау

Какое красивое название – болезнь Шейермана Мау. А главное, какое загадочное! Но не причина появления этого заболевания, не его проявления и осложнения волнуют людей (большей частью – мам призывников), а как с таким заболеванием «откосить» от армии. Вообще, между болезнью Шейермана-Мау и армией по неизвестным причинам возникла логическая связь. Некоторые, добиваясь положительных результатов в лечении на первых стадиях, не видят смысла в дальнейшем лечении, если впоследствии ребенка заберут в армию. Другие же упорно собирают документы, делают рентгеновские снимки, месяц лежат в больнице, посещают различные институты, и все для чего? Для комиссии Военкомата. Но думают ли они о здоровье?

Что же это за болезнь такая? Да, действительно, она не смертельна, и все же…

Относится это заболевание к дегенеративно-дистрофическим, поражающим в основном грудной отдел позвоночника. Дистрофические разрушения ростковых зон тел позвонков приводят к тому, что три или более позвонков приобретают клиновидную форму. Поэтому для заболевания характерен кифоз в грудном отделе. Болзень может возникнуть в период быстрого роста (10-17 лет), причем с одинаковой частотой и у мальчиков, и у девочек.

Причины болезни Шейермана-Мау

Причина этого заболевания не установлена. Теорий много, а именно:

- травмы в зоне роста костной ткани в период быстрого развития ребенка;

- генетическая предрасположенность;

- асептический некроз замыкательных пластинок тел нескольких позвонков;

- нарушения в мышечной ткани;

- некоторые ученые считают, что деформация позвоночника возникает в результате избыточного роста костной ткани в задних участках тел позвонков;

- возможно влияние остеопоротических процессов неясной этиологии в позвоночнике.

Болезнь Шейермана-Мау может развиваться от нескольких месяцев до 1,5 лет. Сначала незначительные боли между лопаток, а затем быстрая утомляемость спины незаметно приведут к дугообразной деформации позвоночника сзади. Родители, к сожалению, замечают лишь выраженные изменения осанки у ребенка. И, чаще всего, только ради лечения внешних проявлений болезни, люди обращаются к врачу. У трети больных есть еще сколиоз и грыжи Шморля.

Течение болезниможно разделить на латентный период (от 8 до 14 лет), периоды ранних (15-20 лет) и поздних (старше 25 лет) осложнений. В латентный период у подростков жалоб может и не быть или могут появиться незначительные боли в спине после физической нагрузки. При осмотре обнаруживают плоскую спину со сглаженным поясничным лордозом или кифоз грудного отдела, ограниченность подвижности позвоночника. При наклоне вперед подросток не может достать до ног вытянутыми руками, а грудной кифоз в положении максимального разгибания не исчезает.

Ранними неврологическими проявлениями являются частые боли в пояснице, боли в грудной клетке, в мышцах живота. В зрелом возрасте поздние осложнения связаны с прогрессированием вторичных дегенеративных процессов позвоночника, таких как остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, деформирующий спондилез, оссифицирующий лигаментоз в грудном отделе, фиксированный гиперлордоз и спондилоартроз в шейном отделе позвоночника. Большинство пациентов страдает постоянной болью в грудном и поясничном отделах, иррадиацией этой боли в межреберные пространства, ягодицы и ноги. У пожилых людей развивается хроническая торакальная миелопатия, которая является последствием:

- спондилодисплазии с деформацией позвонков,

- множественных протрузий и грыж межпозвонковых дисков,

- спондилоартроза со стенозом межпозвонковых отверстий,

- обызвествления передней продольной связки.

У пациентов пожилого возраста встречается также выраженный атеросклероз аорты и ее ветвей. Впоследствии развивается цервикальная миелопатия, проявлениями которой являются синдром позвоночной артерии, церебральные сосудистые и нейродистрофические нарушения.

Диагноз болезни Шейермана-Мау можно уточнить с помощью рентгена, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, но опытный врач увидит все сразу, а эти методы ему понадобятся только для констатации факта наличия этого заболевания.

Методы лечения болезни Шейермана-Мау

Лечение этого заболевания не сложное и всегда зависит от желания пациента победить свою болезнь и жить без боли.

В нашей клинике применяются различные методы лечения этого заболевания. Мы широко используем в этих случаях физиологическое вытяжение позвоночника, различные методы массажа, мягкие техники мануальной терапии, специально разработанную гимнастику. В зависимости пола, возраста, выраженности симптоматики, подвижности позвонков, курсы по 15-30 процедур могут повторяться от 2 до 4 раз в год.

Решайте эту проблему в раннем возрасте, когда еще можно вернуть здоровье.

Болезнь Шейермана-Мау: причины, симптомы и лечение

Добро пожаловать в клинику А.Н. Бакланова! Мы предлагаем надёжные и безопасные технологии в лечении позвоночника.

Сколиоз 4 степени – это дополнительные муки к ужасному основному диагнозу СМА

30 Декабрь, 2019

Лечение пациентки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия Кугельберга-Веландера»

Элина Абдрашитова, 15 лет — спинально-мышечная амиотрофия Верднига-Гофмана

- Москва, Волгоградский просп., дом 99, корпус 4

- Телефон: +7 (499) 746-99-50

- Email: spine@backlanov.ru

Операции при болезни Шойерман-Мау

В нашей клинике проводится полноценное всестороннее лечение данной патологии. Мы применяем индивидуальный подход к пациентам с учетом результатов обследования, возраста, функционального состояния организма и сопутствующих заболеваний, что позволяет добиться хорошего эффекта для каждого больного. На все ваши вопросы мы ответим по телефону: +7 (499) 746-99-50. Также вы можете задать вопрос, заполнив форму обращений представленную ниже.

Болезнь Шейермана-Мау

Человеческий позвоночник состоит из 33-34 позвонков, соединенных между собой суставами, хрящами и связками. Нормальный позвоночник имеет четыре изгиба в сагиттальной плоскости. Два из них – шейный и поясничный – направлены вперед, и называются лордозами. Есть также два изгиба назад – кифозы, расположенные в грудном и крестцовом отделе. Главное назначение этих изгибов заключается в амортизации толчков и ударов, которые испытывает тело при ходьбе, беге и прыжках.

В норме позвоночник должен отклоняться от вертикальной линии на 20-40 градусов. Однако существует немало заболеваний, при которых кривизна лордозов и кифозов изменяется в ту или иную сторону. В результате амортизирующая функция не выполняется надлежащим образом, и органы получают постоянные чрезмерные сотрясения. В тяжелых случаях может происходить сдавление внутренних органов, нарушение их нормального расположения. Одной из патологий, которые приводят к изменению нормальной анатомии позвоночника, является болезнь Шейермана-Мау.

Это заболевание связано с усилением кривизны грудного кифоза. В результате возникает сутулость, а в крайних случаях и то, что называют в народе «горб». Угол наклона позвоночника при этой патологии превышает 40 градусов, и может достигать даже 75 и более градусов.

Причины развития болезни Шейермана-Мау

Возникает данное заболевание в подростковом возрасте, поэтому его еще называют «юношеский кифоз». Страдают этой проблемой около 1% людей. Точные причины развития этой болезни пока не выяснены. Тем не менее, есть определенные предрасполагающие факторы, которые могут поспособствовать возникновению этой проблемы:

- отягощенная наследственность;

- травмы позвоночника;

- ускоренный рост в пубертатный период;

- некроз замыкательных пластинок;

- заболевания мышц;

- остеопороз.

Симптомы заболевания

На раннем этапе развития это заболевание диагностируется крайне редко. Лишь при значительном изменении осанки родители начинают обращать внимание на проблему и обращаются к врачу. Основные клинические проявления болезни Шейермана-Мау:

- боль в спине различной интенсивности;

- нарушение осанки, перерастающее в дальнейшем в горб;

- ограничение подвижности позвоночника, особенно разгибания спины;

- повышенная утомляемость в спине.

Классификация болезни

Существует три основных стадии развития заболевания:

- Латентная – начинается в 8-14 лет. На данном этапе может еще ничего не беспокоить, но патологические изменения уже развиваются. Постепенно пациенты начинают отмечать быструю утомляемость, незначительное ограничение подвижности (пациент не может дотянуться до пальцев ног при наклоне). В какой-то момент кифоз уже не исчезает даже при полном разгибании спины.

- Ранняя – наступает в 15-20-летнем возрасте. Проявляется болью в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника. У некоторых появляются грыжи межпозвонковых дисков.

- Поздняя – возникает после 20 лет. Характеризуется тяжелыми нарушениями в позвоночнике, такими как межпозвонковые грыжи, сдавление нервных корешков, оссификация связок позвоночника, спондилез. Из-за компрессии нервных структур может появляться нарушение чувствительности, а также двигательные нарушения.

По уровню поражения позвоночника выделяют две варианта заболевания:

- грудной – страдает средний и нижне-грудной отделы;

- пояснично-грудной – поражается нижняя часть грудного отдела и верхняя часть поясницы.

Диагностика заболевания

Чтобы поставить диагноз, врачу необходимо тщательно собрать жалобы пациента. Выявляются основные симптомы, перечисленные выше, главным из которых является прогрессирующее усиление кифоза. Затем следует осмотр и объективное обследование (пальпация, перкуссия) больного. Это позволяет выявить искривление позвоночника и его степень. Также можно определить локализацию болей, снижение подвижности позвоночника, чувствительные и двигательные нарушения.

Далее собирается анамнез, причем особое значение имеет наличие таких заболеваний у ближайших родственников. Не последнее место при постановке диагноза занимает и раннее начало болезни у пациента и пол – у девочек эта патология встречается в два раза реже, чем у мальчиков.

После основных методов обследования назначаются дополнительные. Среди них главное место занимает лучевая диагностика: рентгенологическое исследование позвоночника и магнитно-резонансная томография. На снимках можно увидеть, что позвонки имеет клиновидную форму, характерную именно для данного заболевания. Также выявляются и другие сопутствующие проблемы, такие как остеохондроз, грыжи дисков, спондилолистез, остеофиты и т.д.

Проводятся лабораторные анализы, такие как общий анализ крови, ревматоидные пробы. Некоторым пациентам назначают и электронейромиографию. Если имеются нарушения функций органов грудной клетки из-за значительной ее деформации, то дополнительно необходима консультация пульмонолога и кардиолога.

Болезнь Шейермана-Мау: лечение

Основным лечащим врачом при этой патологии является ортопед. Он определяет, какие именно методы будут применяться к тому или иному пациенту. Существует два основных подхода к лечению болезни:

Основой первого является лечебная физкультура, которая необходима для укрепления мышц, что позволяет предотвратить развитие дополнительных проблем (грыжи, спондилолистез и пр.), обеспечивает мощный мышечный корсет, способствует сохранению подвижности в спине.

Большое значение имеет массаж и мануальная терапия, которые уменьшают боль, способствуют улучшению кровообращения, устраняют мышечный спазм, который возникает из-за болей. Кроме того, они позволяют решить проблемы с вторичными нарушениями. Физиотерапия имеет анальгетический эффект, расслабляет мышцы и стимулирует питание тканей. Положительное воздействие имеет и грязелечение. Иногда также показано ношение корсетов.

Дополнительно могут применяться и лекарственные препараты. По показаниям назначают хондропротекторы, анальгетики, минеральные комплексы или препараты кальция. Также могут иметь значение миорелаксанты, венотоники, сосудистые средства.

Больным показано ограничение физической нагрузки, особенно статической, а также поднятия больших тяжестей, так как это может ухудшать течение заболевания. Полезным является плавание под контролем инструктора, так как оно укрепляет мышцы тела без нагрузки на позвоночник.

Если же болезнь продолжает прогрессировать и терапевтические методы лечения не дают необходимого эффекта, то применяется хирургическое вмешательство. Главными показаниями к операции являются:

- кифоз более 75 градусов;

- выраженный болевой синдром, который не поддается консервативному лечению;

- нарушение работы легких и сердца, дистопия органов.

Болезнь Шейермана-Мау – это серьезное заболевание, которое может приводить даже к инвалидности. Тем не менее, если своевременно, на раннем этапе, начать лечение, то прогрессирование можно практически остановить и предотвратить серьезные проблемы.

Пример хирургического лечения в Клинике А.Н. Бакланова

-0 Комментарий-